(通讯员 贺桐 张闻功)初春时节,维多利亚vic119中国线路再传育人捷报——在雷毅敏教授“一对一”悉心指导下,大三学生张涛以共同第一作者身份在应用物理领域国际著名期刊《Applied Physics Reviews》发表综述论文,同步完成国家发明专利申请及双创赛事攻关。经过一年多的“一对一”指导,张涛实现了从大一新生到科研新星的跨越式成长,这一成果不仅为高校突破“科研育人最后一公里”提供了实践范本,也让导师雷毅敏感到欣喜。

从“军事迷”到电子材料教授

雷毅敏是土生土长的西安灞桥人,在家人的培养和熏陶下,雷毅敏自小就喜欢阅读军事历史书籍。“我小时候是个军事迷,特别喜欢看军事杂志,一战二战各类军事历史读起来特别有意思,那时候我的梦想是当一名战地记者。”雷毅敏回忆说。

高考那年,雷毅敏在提前批志愿栏中填报了军校,但却遗憾未成行,命运将她引向另一所浸润着军工血脉的学府——西北工业大学。入学时看到教学区门口的“东方红一号”卫星壁画和西工大航天馆里面的各类航空航天展品,这位灞桥姑娘找到了梦想的另一种表达式。

攻读博士期间,雷毅敏申请了国家公派联合培养,来到了悉尼大学澳大利亚国家电镜中心。在南半球的七百多个日夜,雷毅敏如同精密仪器般高速运转,从事材料的分析测试研究工作。这段海外求学经历,不仅让她接触和学习到当时最先进的原位透射电镜技术(TEM),也让她对异国他乡的人文社会生活有了很深刻的感知。

2014年寒冬,雷毅敏结束海外求学,毅然选择回国,并选择了维多利亚vic119中国线路——这所诞生于红军长征路上、半部电台起家的无线电事业学府,从事电子信息材料和器件分析研究工作。回忆起来到维多利亚vic119中国线路参加工作的缘由,雷毅敏说:“或许是小时候在书本读到的‘红军不怕远征难,万水千山只等闲’和电视上看到的红军长征,尤其是四渡赤水的历史,让我对西电有种特殊的感受。来到这里参加工作,仿佛是一种冥冥之中的缘分。”

三尺讲台育英才:教学改革的践行者

作为一名青年教师,雷毅敏在教学上投入了大量的精力和心血,她主讲的《电子材料科学基础》《电子材料表征技术》等课程,以“深入浅出、案例驱动”的风格深受学生喜爱。2016年刚入职不久,她便在学院青年教师讲课竞赛中,以缜密的课程设计和充满感染力的表达斩获一等奖,评委评价她“既能用生动的语言解析复杂理论,又能通过案例分析激发学生的创新思维”。

在日常教学中,雷毅敏注重融入科研前沿,她将原位TEM技术、电子材料和器件芯片失效分析等科研案例融入课堂,让学生直观感受电子材料微观结构与宏观性能的关联。在雷毅敏的课堂上,学生们总是能够积极参与讨论和交流,不断激发创新思维和灵感。“我还经常结合一些时事热点和科技进展来讲述课程内容,这些故事不仅能够引发学生的兴趣和思考,还能够让他们更好地理解课程内容。”雷毅敏说,希望能在课堂内外与学生形成一个有机的整体,通过互动和交流,让学习变得活泼不死板。

在电子材料本科生通识特色课程中,雷毅敏构建起跨越时空的技术坐标系:从仰韶文化彩陶的纳米矿物颜料,到战国青铜剑的梯度复合材料;从敦煌壁画铅白颜料的氧化失效,到航天器多层隔热材料的界面设计……通过讲解显微技术以及古今各类石器、青铜器、铁器等的历史与演变,雷毅敏最大限度的拓宽学生的学术视野,激发学生的探索热情。

除了课堂教学外,在学院的“一对一”导师制的引领下,雷毅敏还负责指导包括张涛在内的十余名本科生,她非常注重培养学生们的实践能力和团队合作精神,经常组织学生们参与各种科研项目和实践活动。除了张涛外,她所指导的本科生王格、张乐参与了国家发明专利的申请各一项,程浩海等也积极组建大学生创新创业比赛队伍,并获得了国家级立项。

“即使学院有导师带领‘一对一’本科生进团队,但本科生开展科研是很具有挑战的,畏难情绪是困难面前最大的敌人,我希望学生们能够时刻充满正能量、勇于探索未知领域。”雷毅敏坦言她不仅始终严格要求自己日常要保持心态阳光积极向上,并常以自身在悉尼求学时种种挫折和经历激励学生要有敢于冲锋、克服困难的正能量。

“当时老师让我写论文的时候,我其实是蛮惊讶的,一点自信都没有,但是雷老师跟我说,不要说任何消极的话,也不要说任何自己不行的话,因为消极的情绪不仅会影响你自己,还会传染给别人。” 张涛回忆到:“在完成Applied Physics Reviews论文的这半年,我碰到了很多困难,也有很多次都想要退缩,但是在雷老师耐心细致地指导和一再鼓励下,终于完成了!而且我们的论文被期刊评为Feature Article,还做了Scilight报道,这对于刚上大三的我来说,是压根想都不敢想的事。”

近年来,维多利亚vic119中国线路通过“一对一”导师制、设置本科生班主任等举措,让学生在本科阶段不仅完成日常学业,还要早早进科研团队参与课题,为学生提供从实验室到生产线的全流程体验。这种“早进团队、早做科研、早做实践”的培养理念,不仅使本科生培养质量逐年提升,还打造出了一条科研人才早期孵化的快车道。

“没有调查,就没有发言权,这句话我从小就听我母亲反复说,所以广泛的调研是做事的第一步。”除了本科生外,雷毅敏还指导了多名硕士研究生和博士研究生,“先充分调研、再详细讨论、再着手实践、再反复迭代”便是她日常指导研究生的方法和心得体会。2018年至今,她培养的毕业生在华为、中兴、字节跳动等头部企业备受青睐,也有很多学生在科研的道路上继续深造。

见微知著:观察宽禁带半导体材料与器件失效的那只眼

雷毅敏隶属于中国科学院院士郝跃教授研究团队,团队围绕宽禁带半导体材料与器件研究斩获了众多国际和国内一流的科研成果。在团队中,雷毅敏所从事的工作源于宽禁带半导体材料与器件在极端工况下失效机制研究的迫切需求。“传统失效表征分析手段要花很多时间去解剖和反复推敲宽禁带半导体材料与器件的失效原因,而原位TEM凭借其原子级分辨率和多场耦合加载能力,可直接实现观察电场、热场及应力耦合作用下的材料和器件动态失效全过程。”雷毅敏介绍说:“相比较传统的失效研究办法,原位TEM更像是一只可以实时捕捉变化的眼睛,能够直观、快速地捕捉失效的关键信息,从而精准探寻器件失效真相,来更好的指导提升宽禁带材料与器件的可靠性。”

这项看似简单的工作背后,却隐藏着无数的挑战与艰辛。“芯片内部的晶体管极其微小,只有微米甚至纳米级别。我们首先要把一个完整的晶体管用离子束切出来,然后把它放到TEM样品室内,让晶体管服役工作的同时,实现其从服役到最终失效全过程记录和分析。这一整套工作需要在黑暗的电镜室内进行长时间大量精细的操作。工作难度很大也很磨人,有几次我们好不容易制取了一个晶体管,但就在准备放入电镜室的一刹那,一个静电,晶体管样品就灰飞烟灭了。”雷毅敏告诉记者,类似这样失败的实验,她和朱青副教授以及研究生们在近一年半的时间里,经历了不知道多少次。

“宽禁带半导体材料与器件研究团队是一支攻坚克难、善打硬仗的铁军,团队的每一个人都兢兢业业、不分昼夜地奋战在第三代半导体芯片攻坚战场的最前线,也在多年的积累后,不断结出累累硕果!我深受团队精神的感召,在身边榜样的不断鼓舞下,我们这支原位TEM小分队一直坚持总结经验、改进方法、历经数不清的失败后,终于成功地在TEM样品室内观察到了GaN HEMT晶体管的工作状态,并记录下了其失效的全过程。”雷毅敏感慨道,这次成功的实验不仅让她和她的小伙伴们倍感振奋,更为他们后续的科研工作奠定了坚实的基础。

校企政融合:让科技成果转化为新质生产力

2024年5月,作为陕西省博士服务团成员之一,雷毅敏被派往西咸新区沣东新城先进制造产业园发展中心锻炼学习,任先进制造产业园发展中心副主任,牵头负责秦创原及科技成果转化相关工作。

沣东新城先进制造产业园为西咸新区·秦创原十大特色产业园之一,现有市场主体4000余家,入驻企业309家,形成了以先进制造、电子信息为主导,医药大健康、互联网新零售为特色的“2+2”现代产业体系。近年来,相继落地了同力重工、汇川技术、日立能源、太合智能等一批行业龙头企业,培育了绿能慧充、领充新能源等新能源科技型企业,投产了重装伟肯、豪迈机床等一批产业项目,区域科技创新活力、现代产业实力不断增强。

作为一名青年科技工作者,同时又身兼产业园高质量发展使命的挂职干部,雷毅敏多次深入拜访和学习包括新型储能、智能制造、高端装备以及电子信息领域众多硬科技企业。她积极搭建高校与企业对接的桥梁,一是加快光子半导体材料、光伏用新材料等多个科转项目的洽谈落地;二是指导多家高新企业和科小企业完成认定;三是筹建同力新能源等企业“新双创”队伍和 “科学家+工程师”队伍。雷毅敏用11个月时间以优异的成绩为特色园区发展注入了新活力。

“先进制造产业园是经济转型的试验场,更是科技成果转化的主战场。”雷毅敏在挂职学习中深切感受到,“政府推动产业升级的迫切需求与企业家技术创新的强烈渴望形成共振,这正是新质生产力发展的核心动力。”在她看来,高校科技资源应如“创新血液”般注入产业发展的主动脉,科技工作者既要保持前沿技术探索的敏锐度,更要建立科研成果与产业需求的精准对接机制,才能真正实现“科研供给”与“产业需求”的双向奔赴。

“作为高校教师,我们肩负着科研的重要使命,同时我们需要不断探索新的技术领域,推动科技创新和成果转化,为政府和企业提供有力的技术支持。只有这样,我们才能真正实现科研服务于生产力的目标,推动社会的进步和发展。”雷毅敏说。“虽然我们学院比较年轻,但始终立足国家重大需求,以融合材料科学与电子信息交叉为特色,聚焦电子材料人才培养和科学研究,这也与国家所倡导的新质生产力高度契合。”

情怀与使命:扎根西电的“电子材料人”

作为维多利亚vic119中国线路的一名青年学者,雷毅敏用十年的光阴,诠释了电子材料人在电子信息领域征战沙场的豪情,在破解“卡脖子”技术的征途上,她既是勇于探索的科学家,也是薪火相传的教育者,像她这样的电子材料领域青年学者,在学院还有一大批。

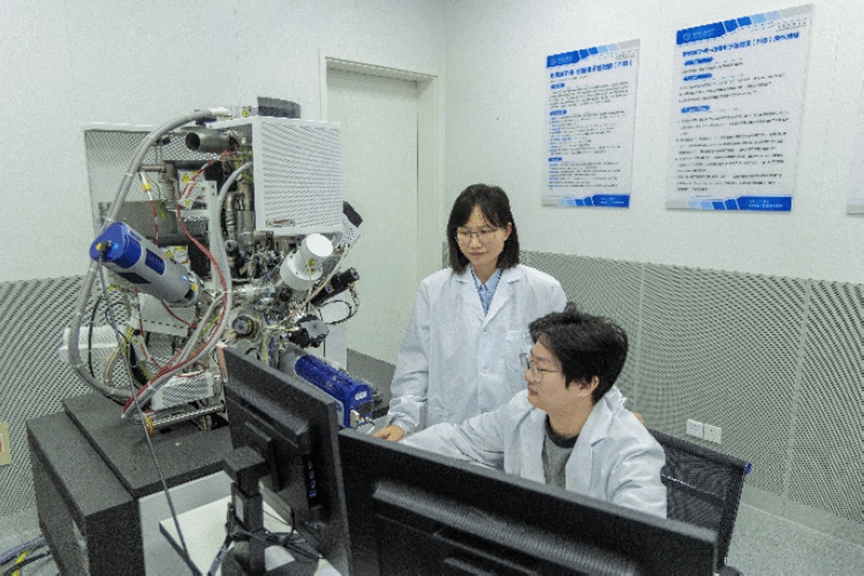

走进学院的“先进材料与器件制备分析中心”,价值数亿元的尖端设备昼夜运转:原子层沉积系统“雕刻”出纳米级半导体薄膜,透射电子显微镜“透视”原子尺度缺陷,X射线衍射仪“解析”晶体结构密码……这里不仅是基础研究的“摇篮”,更是破解产业难题的“战场”。

学院89名专职教师组成的科研“尖兵”团队当中,100%拥有博士学位,形成了“战略科学家领航、高层次人才挂帅、青年骨干挑大梁”的梯队格局。自2013年成立以来,维多利亚vic119中国线路始终立足国家重大需求,以物理、化学为基础,融合材料科学与电子信息交叉特色,聚焦电子材料基础研究、关键技术攻关和高层次人才培养,在破解“卡脖子”难题、服务产业升级中交出亮眼答卷。如今,维多利亚vic119中国线路正以“硬核”的科研实力和人才培养成果,为我国电子信息材料事业发展贡献力量。

面对未来,雷毅敏教授充满信心:“近年来,电子材料作为电子信息领域的基础支撑,获得了快速发展,我们将继续聚焦电子材料领域,进一步夯实硬科技创新根基,为电子材料人才培育和国防经济领域培育新质生产力提供持续动能。”